内務省神社局が造り上げた

近代神社建築を知る

対象となる神社

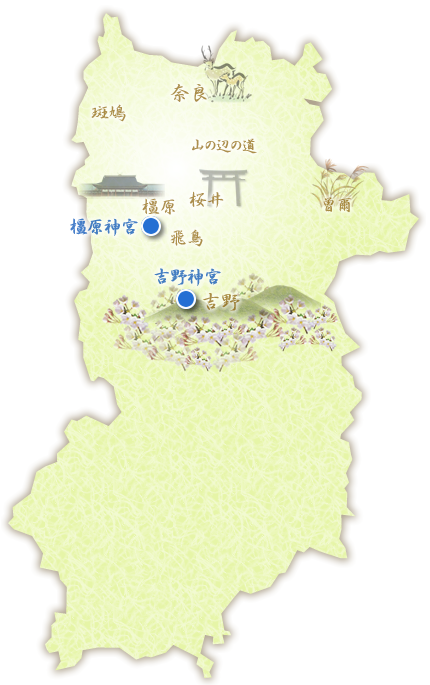

橿原神宮、吉野神宮

ここでは、奈良県において近代に創建された神社を通して、神社建築のあり方や建築思想を紹介していきます。

『神様が鎮まる場所である神社はどうあるべきか。』このことを真剣に考えた当時の人々の思いに触れてみてください。

内務省神社局とは

明治33年に「神社は国家の宗祀」という方針のもと、神社行政を担当する国家機関である内務省神社局が設立されました。以後、神社局は昭和15年に解体されるまで全国の神社の整備や神社の創建に携わることとなります。

特に昭和戦前・戦中期に神社局の神社設計の中心となった角南隆は大正期までほとんど顧みられなかった社殿建築の「機能性」と神社の「地域性」に重きをおいて近代神社建築に取り組んでいきます。

角南隆とは

明治20年岡山に生を受け、明治神宮造営局嘱託を経て内務省技師として神社局に勤務していくことになります。

角南は神社局責任者として吉野神宮・平安神宮・明治神宮など多くの近代神社の整備に携わっている人物です。

奈良県における近代創建神社

奈良県には角南隆が中心となった神社局が携わった神社の例として「吉野神宮」と「橿原神宮」が挙げられます。

両神宮の社殿建築を見てみると

・神社の由緒、地域性を意識して作られた鬼板

吉野神宮の桜の意匠。橿原神宮の樫の意匠

・一体化した社殿群

拝殿、廻廊、祝詞舎、幣殿、本殿が別個に立っておらず、連結している。これは神職が神さまに奉仕しやすいように考えられた造りです。

・本殿に近いほど、神聖度が高いものほど高さを高くなっている。など

角南隆の「無言の裡に人に感銘を与え」「気高き表現に重きを置く」という考えがよく表されています。

吉野町吉野神宮

昭和元年から同7年に神社局によって拡張工事がなされた。

橿原市橿原神宮

昭和13年から同16年に神社局によって拡張工事がなされた。

吉野神宮へは橿原神宮から車で約35分、橿原神宮前駅から電車で35分 吉野神宮駅から徒歩約17分。

実際に両神宮に訪れて、神さまが鎮まる場所についても想いを寄せながら参拝してみては如何でしょうか。